-

缅甸具有优越的地理位置,其西部毗邻孟加拉湾,北部同我国云南省接壤,拥有重要的地缘战略优势。缅甸还是我国通向印度洋的海上通道之一,因此,成为连接“21世纪海上丝绸之路”和“丝绸之路经济带”的重要纽带。当前正是中缅两国共建中缅经济走廊的重要节点,加快缅甸基础民生设施建设成为双方合作的重要内容。目前,缅甸农村地区的环境建设与民生设施落后,导致饮用水安全问题极为突出。缅甸全国5.4×107人口中约80%无法获得集中供水[1]。而在偏远的山区和农村,饮用水安全问题更加严重,腹泻、痢疾和伤寒等水源性疾病频繁爆发。部分农村地区的饮用水还存在较为严重的砷、锰、铁等金属离子及氟化物超标情况[2-3]。因此,为解决缅甸农村地区的饮用水问题,首先应明确影响饮用水安全的关键因素和风险因子。

在缅甸众多地区中,若开邦是饱受不安全饮用水威胁最严重的地区之一。若开邦位于缅甸西海岸,该地区地下水丰富,埋深较浅。然而,因为靠近海洋,该地区部分地下水口感不佳,且大规模开采地下水会造成海水入侵。同时,若开邦地区河流众多,但受潮汐影响,大部分河流为咸水河;部分淡水河流含泥沙量较大,且受沿岸村民生活所污染,水质较差,无法直接用作饮用水。若开邦地区为热带季风气候。当地雨水资源极为丰富,是主要的天然饮用水水源。若开邦地区人民主要利用水塘蓄积雨水,由于水塘规模较小,系统承载能力有限,雨季、旱季恶劣的气候条件对水质的冲击较大。加上当地的水塘系统缺少必要的安全保护措施,水塘里的水质存在诸多安全隐患。

近年来,由于若开邦地区避乱返家的人口急剧增加,造成了饮用水安全问题加剧。目前,若开邦农村地区普遍存在饮用水短缺、水质不安全等问题。因此,在当地开展饮用水民生项目,解决迫在眉睫的饮用水安全问题具有重要意义。本研究以缅甸若开邦农村地区为对象,结合实地调研和采样分析,揭示当地饮用水源的水量和水质风险特征,进而提出水塘生态防护和提供安全饮用水的可行方案,为其他与若开邦气候环境相似的沿海地区,以及“一带一路”沿线的东南亚、南亚国家利用水塘蓄积雨水解决饮用水危机提供经验。

全文HTML

-

研究区域位于缅甸若开邦的皎漂和妙乌地区,处于缅甸西海岸(北纬17°15'至21°17',东经92°11'至94°55'),为热带季风气候,受海风调节。雨季受西南季风的直角袭击影响,雨水资源丰富。当地气象数据显示,若开邦地区2002—2011年平均降水量高达4 395 mm,单日最高降水量可达258 mm。近3年的年均降水量分别为5 824、5 123和4 715 mm(2017—2019年)。该地区降水主要集中在每年6—9月,旱季则长达6个月(每年11月至次年4月)。此外,若开邦地区蒸发量较大,年均蒸发量可达1 230 mm。该地区全年气温变化幅度较小,平均气温为31.2 ℃。

-

2018年3月—2019年11月,对若开邦农村地区7个典型村庄的16处水源(其中地下水水井6处、河流1处、水塘9处)进行了现场考察和水样采集,共采集18个水样。

采用多功能水质检测仪(HI 98194,哈纳沃德)现场测定水温、pH、溶解氧、浊度、电导率、盐度、总硬度等基本水质参数。室内水质检测指标包括:色度、氯离子、氟离子、硫酸根离子、金属离子(铝、铬、锰、铁、铜、锌、砷、镉、铅)、氨氮、总有机碳和微生物浓度。由于当地检测条件限制,仅对5个水样进行了微生物指标检测。水质分析方法主要参照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006)进行。

-

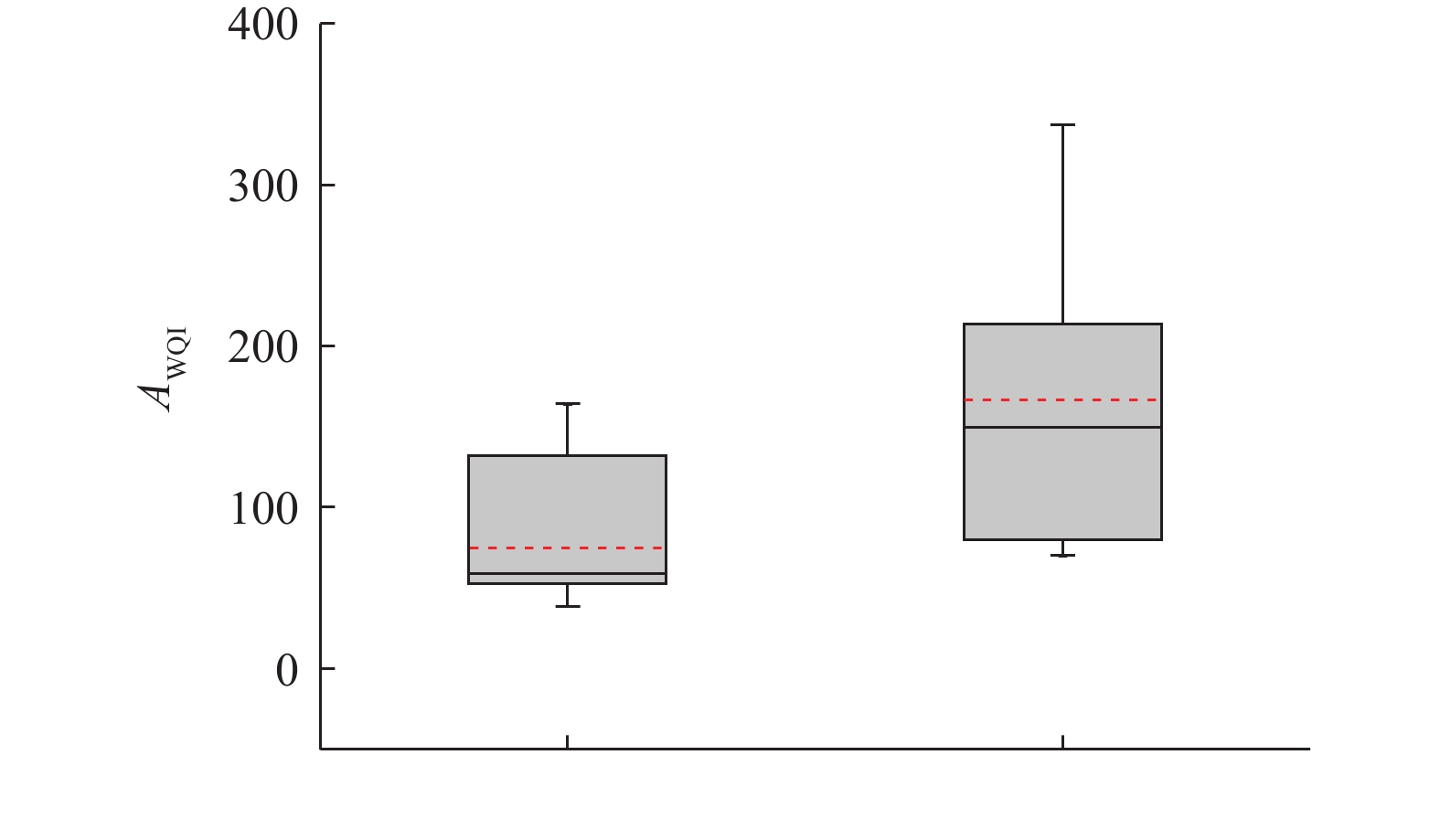

由于水塘水质具有时空差异,且各项水质参数的波动性较大,为直观、充分评估水塘水质情况,利用布朗水质指数法[4]将多个水质参数转化为一个无量纲的水质指数(water quality index, WQI),对水塘水质进行综合描述。水质指数是将温度、pH、溶解氧、电导率、TOC,以及氯离子、硫酸根离子、氟离子、铝离子、铬离子、铁离子、铜离子、锌离子、砷离子、镉离子、铅离子等离子的浓度共15个水质参数转化为一个单一指标。该指标通过WHO饮用水水质标准指标进行计算[5],并根据布朗水质指数等级说明和比较水质情况[4],结果见表1。水质指数计算采用布朗加权算术水质指数法。

式中:AWQI为水质指数;qn为第n个水质参数的质量评价指数;Wn为第n个参数的单位权重。

水质参数的质量评价指数(qn)的计算公式见式(2)。

式中:Vn为实际检测的水质参数值;Sn为第n个水质参数的规定标准值;Vio为纯水中第n个参数的理想值。其中,除pH=7.0和溶解氧=14.6 mg·L−1外,其他参数的理想值(Vio)均为0[6]。

水质参数的单位权重(Wn)由式(3)计算得到。

式中:K为水质指标比例常数(K=1.3)[7]。

1.1. 研究区域概况

1.2. 样品采集与分析方法

1.3. 水质数据分析方法

-

对若开邦妙乌、皎漂地区7个村庄现场考察发现,其中6个村庄以水塘水为饮用水水源,1个村庄以地下水为饮用水水源。在调查过程中,暂未发现使用河流水为饮用水水源的村庄。结果表明该地区饮用水水源类型较为单一,主要以水塘水为主。

通过对当地地下水水井和河流进行现场调查、取样、检测后发现,该地区地下水、河水水样中盐度普遍偏高(见表2)。其中,3号水井的水样盐度(实用盐度,后同)为1.27‰,远高于适宜饮用的水体盐度(0.5‰)。4和7号水井水样盐度接近0.5‰,味道偏苦咸。此外,该地区地下水、河水水样中浊度、色度、金属离子和微生物浓度均在超出WHO饮用水标准中的规定限值(缅甸尚无完善的饮用水水质标准,本研究以WHO水质标准对各水质指标进行比较),导致水体浑浊,伴有严重的铁锈味。多个村庄水井的现场勘测数据表明,该地区地下水水位较浅,深度仅为2.5~3.3 m。同时,该地区村庄附近河流伴随附近海洋的潮汐而呈现规律性涨落。因此,地下水、河水可能受海水入侵、海水倒灌影响,造成水质波动,难以用作饮用水。

受西南季风气候影响,若开邦地区雨水资源丰富,当地居民通过利用水塘蓄积雨水用作饮用水,已近千年历史。现场考察发现,若开邦地区大部分村庄都有1~3处水塘。水塘形状多以长塘、方塘为主,面积为2 000~3 000 m2。由于该地区水塘多为当地村民人工开挖,整体规模较小,塘深较浅,仅1.5~3 m,水塘蓄水量仅有3 000~9 000 m3。该地区旱季持续时间较长(长达6个月以上),蒸发量较大,因此,旱季水塘普遍缺水。

2019年,监测当地某村庄的2个水塘发现:在雨季初期时(6月),2个水塘均保持较高的蓄水水位(约为3 m);到旱季伊始(11月),随着蒸发量增大、村民用水量增加,水塘水位急剧下降至1.5 m左右(见图1);到旱季中后期时,水塘将完全干涸,附近村民将无水可用。以单个水塘水深3 m、最大蓄水量9 000 m3、年均蒸发量1 300 mm、供水人口2 000人计算,这2个水塘旱季仅可保证每人每天14.16 L供水量,远低于我国《农村饮用水安全评价准则》中规定的农村地区最低供水量,即采用分散供水的干旱缺水地区每人每天可获得的水量不低20 L[8]。因此,当地的水塘系统储水量较小,水资源承载能力有限,无法满足旱季时该地区村民的基本饮用水需求。

综上所述,该地区降水丰枯分布不均,差异较大,雨季降水量大且集中;由于该地区水塘系统储水量较小,水塘常处于溢满状态;旱季降雨量小且分散,无法有效补充水塘水量,水塘有限的储水量难以长期提供足量的饮用水。

-

由于若开邦农村地区多数水塘是当地村民自行开挖而成,水塘缺乏必要的防护措施和周期性维护,水体间或呈浑浊状态,部分水塘内的水生植被肆虐蔓延。个别村庄的水塘受近岸海水入侵的影响,一年四季水质不稳定。当地村民自水塘取水后仅静置1~2 d即直接饮用。由于缺乏有效的净水措施,当地居民普遍存在腹泻等水源性疾病。表3中列出了对若开邦当地水塘水样的20余项水质指标的检测结果,11个水样中的常规水质指标(浊度、色度)及微生物指标均在不同程度上超出WHO饮用水标准中的相关限值。其中,73%的水样浊度值超过WHO饮用水标准的1.6倍,91%的水样色度值超标。

由于当地的水塘主要用于收集垂直降雨,且该地区距离城市和工业区较远,水体环境受大气湿沉降影响较小,故阴离子、部分金属离子指标均低于WHO饮用水标准。然而,部分水样中铝、铁和锰离子浓度存在超标现象。除了与该地区环境背景值有关外,还可能由于在不同的水体环境下,重金属在沉积物-水界面中发生不同程度的迁移转化,导致水塘底部沉积物中的金属向上覆水释放。

根据式(1)分别计算出9个水塘中11个水样的水质指标,结果见图2。通过与布朗水质指数等级标准对比发现,90.9%水样的WQI均大于50,表明该地区水塘水质情况普遍较差,需经过进一步处理才可用作饮用水。其中,5、6、7、8-1、8-2、9-1号水样的水质指数大于100,说明水样所对应水塘的水质质量恶劣,不适合用作饮用水。

此外,通过对比8、9号水塘旱季和雨季的水样水质指数发现,雨季时2处水塘的水质指数明显高于旱季(见图3)。同时,该地区各水塘雨季的水质指数整体高于旱季水塘水质指数,其平均值分别为166.7和89.1。这是由于雨季时的暴雨径流对水塘河岸的频繁冲刷,导致水塘附近大量污染物随径流汇入塘中。此外,由于疏于维护,未定期进行疏浚处理,长期蓄积在水塘底部的内源污染被冲刷后发生再悬浮,致使污染物向上覆水迁移。当地的水塘系统规模较小,自身水体流动性较差,因此,通过自净作用削减的污染物负荷远远低于区域环境内的污染物输出负荷,造成水质质量下降。

-

水塘样品中超标的水质指标应作为水塘水质净化中优先处理的指标。对主要超标指标(浊度和色度、铝离子和铁离子)进行分析,剖析其超标原因,可为制定合理的水塘水质处理方案提供数据支持。

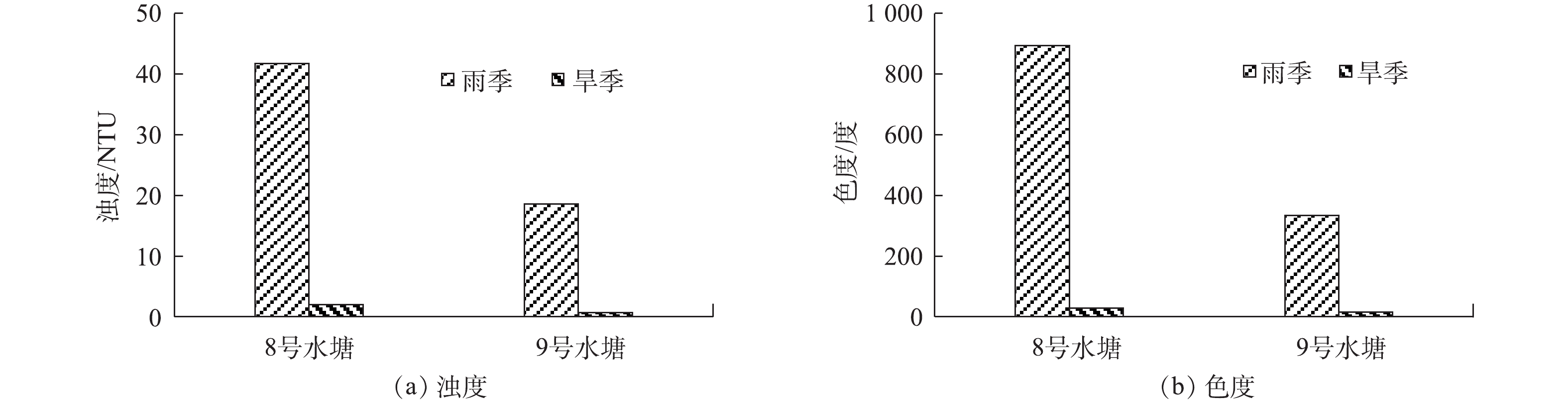

1)浊度和色度。浊度和色度是评价饮用水水质的重要感官指标,可直观反映水塘的水质状况。图4(a)显示了8、9号水塘的水体浊度在不同季节下的差异。雨季时,2个水塘浊度较高,分别为41.70 NTU和18.60 NTU,超出WHO饮用水标准规定限值的8.34倍和3.36倍;旱季时,2个水塘的浊度为2.01和0.68 NTU,分别降低了95.18%和96.34%,低于WHO饮用水水质标准。色度的季节性变化规律与浊度相一致(见图4(b))。雨季时,2处水塘水样的色度显著超标,分别为894度和333度,分别超出WHO饮用水标准59.6倍和22.2倍。旱季时,2个水塘色度为28度和15度,与雨季相比分别降低了96.87%和95.50%。

当地水塘普遍缺少基本的保护措施,如堤岸的泥土直接暴露在外(见图1)。在2019年雨季初期,对2处水塘进行现场考察时发现,降雨结束后水塘浊度、色度明显升高。在雨季形成的高强度地表径流,对水塘堤岸冲刷造成侵蚀,同时携带附近区域的泥沙、悬浮颗粒物汇入塘中,造成水体浑浊。此外,2处水塘均未进行过底泥疏浚等维护工作,塘底沉积物极易受水力扰动影响,易发生再悬浮[9]。旱季时,水塘环境相对稳定,水力扰动减少,为悬浮颗粒物的自然沉降和各种生化反应提供了充足的反应时间,水体浊度、色度显著降低[10]。

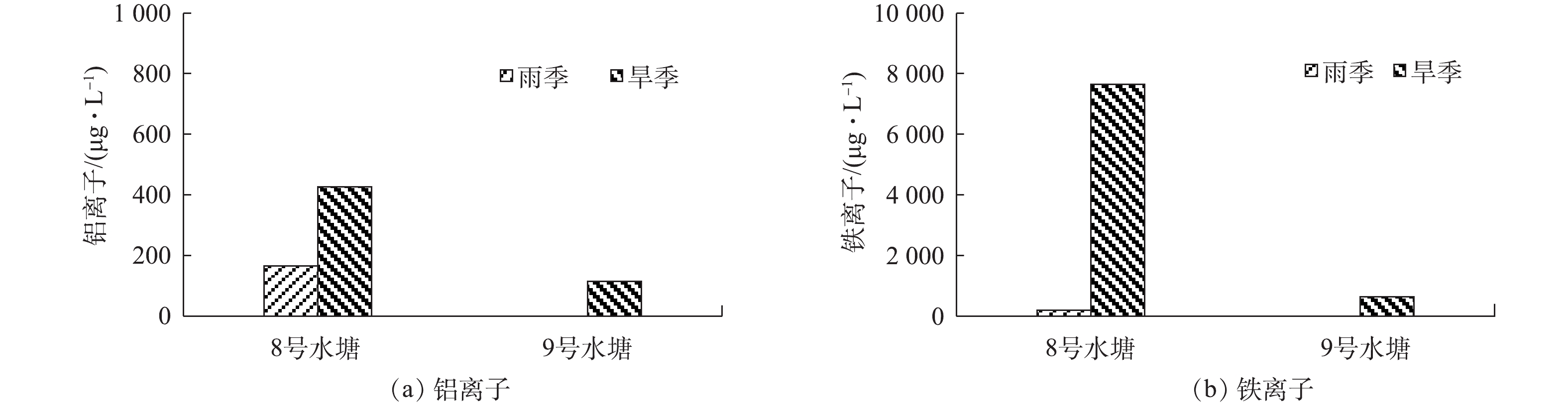

2)铝、铁离子。图5显示了8、9号水塘在不同季节下水体内铝、铁离子浓度。雨季时,8、9号水塘水样铝和铁离子浓度分别为165.0、0.87 μg·L−1和190.23、1.16 μg·L−1,低于WHO饮用水水质标准。而到旱季时,2个水塘水体中的铝、铁离子浓度显著上升,远高于WHO饮用水标准。一方面是由于雨季降雨对塘中金属离子浓度进行了稀释,而旱季水塘水分迅速蒸发,金属离子浓度也随之大幅上升;另一方面,由于旱季水体温度升高致使塘底沉积物中的金属解吸出来,导致金属离子浓度上升。

通常情况下,旱季时水塘水力条件稳定,污染物在水体内滞留时间较长,部分污染物会通过水体的自净作用大幅削减。然而,由于该地水塘规模较小,水体流动性较弱,限制了其自身的净化能力。旱季时,内源性金属含量升高,超过了水塘的自净能力,因此,难以通过自然吸附、沉积,以及微生物、植物吸收等过程得以削减,故造成大量金属离子在水塘水体内赋存。

-

根据以上考察结果,若开邦农村地区水塘饮用水安全问题成因主要有3个方面:首先,该地区旱季时间较长,而水塘系统储水量较小,水资源承载能力有限,无法满足当地村民旱季基本的饮用水需求;其次,若开邦当地水塘以单塘为主且面积较小,水体难以流动,仅能在风力的作用下形成极其微弱的推流,导致水体自净能力较弱,对污染物的处理能力无法应对旱季和雨季的极端气候条件下污染物输出多变的特性,因此,当地干湿交替环境形成的水力波动对水塘水质影响显著;其三,该地区大部分水塘缺少必要的梯级防护措施,以及周期性的维护,地表径流冲刷侵蚀现象严重,导致水源涵养能力较弱,雨季恶劣的气候条件对水塘水质冲击较大。

针对上述问题,本着尊重当地村民传统用水习惯的原则,贯彻无药剂的生态净化策略,采用在国内已经较为成熟的“沟-塘-植被缓冲带”生态水塘技术方案,可为解决该地区饮用水安全问题提供有效途径。该技术是利用生物/生态方法修复水体的饮用水源处理系统,已在我国南方富含水塘的丘陵地带和平原河网地区得以成功应用[11-13]。若开邦农村地区具有适宜的地形气候和人文环境,适合生态水塘项目工程的开展。此外,由“沟-塘-植被缓冲带”组成生态环境系统在净化水质方面具有极强的时空异质性、界面缓冲性和内部稳定性[14]。因此,该技术对于干湿环境强烈交替的气候条件具有较强的抗冲击能力,在若开邦农村地区具有较高的适用性。

生态水塘的建设可根据地层分布构建深浅不一的多级水塘,并利用开挖土方构筑水塘护坡,形成“高坡-深潭”型水塘,以增加高程的方式提高水塘蓄水量。水塘防护措施以“沟-植被缓冲带”为核心,在水塘外构筑截流沟,在水塘内侧缓坡设置植被缓冲带,并在水塘底部构筑环沟,全方位保障水塘水质安全。截留沟可设置于水塘外围2~3 m处,拦截农业径流,并构建引流渠将积水分流,降低大量雨水汇集对周边环境的影响。塘底环沟设置于坡面和塘底连接处,沟深1 m,宽1~2 m。采用石料、混凝土涂敷环沟内壁,截留因暴雨冲刷水塘坡面产生的泥土颗粒等污染物质,削弱高强度径流对塘底沉积物的冲击,以减少颗粒物再悬浮。环沟中的沉积物需定期清理,以保持水塘水质长期稳定。植被缓冲带的构建应贯彻因地制宜,就地取材的原则,筛选多种当地植物铺设缓冲带,保证植物可适应该地区干湿强烈交替的气候环境并形成稳定的水陆交错生态系统,在拦截污染物输入的同时强化水塘系统自净功能。适当的降低坡度,可增大水塘内侧坡面植被覆盖面积,降低雨水径流流速,延长雨水径流路程,从而提升系统抵抗强降雨冲击的能力,并提高对雨水径流中土壤颗粒等污染物质的拦截效率,维持水质稳定。

针对若开邦村镇地区现有水塘存在的缺少必要的防护措施和水质受雨水径流污染严重的问题,可在现有水塘周边筑坝,拦截雨水径流,阻断外援污染输入途径。此外,当地水塘多位于村中或紧邻村落,附近地区常有家禽牲畜出没,可在水坝外围设置围栏、篱笆等,杜绝家禽和牲畜的活动对水塘水质的影响。针对水塘缺少必要维护,导致水体底泥悬浮严重、水生植物腐烂败坏水质问题,可建立相应的水塘维护方案,实现生态水塘系统的可持续性发展。水塘维护方案的建立应以“用水管水”的原则为基础,使包括当地政府和地方相关组织参与进来,做好组织工作,调动当地村民维护和管理水塘的积极性,并制定系统维护流程以供实施。水塘主体维护包括定期清淤(3~5年),水生植物收割和杂物打捞(2~3个月)及日常巡查工作(1~2周)。日常巡查工作包括查验水塘有无漏水、植被缓冲带是否完整等情况并进行维护或上报检修。慢滤系统的维护包括取水口清洁(每月)和慢滤介质的清洗或更换(0.5~1年)等相关工作。此外,应定期对水塘用水情况进行回访,归纳用水村民建议,完善水塘系统,保持水塘长期稳定运行。

针对水塘可能出现的浊度、色度超标和微生物污染等水质问题,建议在水塘系统后增加水源净化处理装置。由于若开邦农村条件简陋、经济落后,村民受教育程度低,且几乎没有固定收入来源,所以不宜在当地推广能耗高、操作维护频繁、药剂消耗量大的水处理技术和装备。因此,水塘水净化工艺应采用低成本、低能耗、易维护的净水技术。长久以来,慢滤技术因经济、高效、建设成本低廉、维护简单等特点,而广泛应用于发展中国家的饮用水处理工程中[15-16]。水源自上而下经过慢滤装置,在一系列物理化学和生物作用下,约99%的浊度、悬浮固体、金属离子和微生物得以去除[17-20],十分适宜应用于若开邦农村地区的小型集中供水工艺中。虽然慢滤技术去除饮用水中污染物的效果较好,但其对微生物的长期去除效果不稳定。目前,在传统慢滤技术的基础上,开发了多介质生物慢滤工艺,利用如石灰石[21]、活性炭[22]等各种低成本材料的高吸附性能,强化对微生物去除效果,使其出水达到或接近WHO饮用水水质标准,保证若开邦农村地区饮用水水质安全。

2.1. 若开邦农村地区水源类型及基本特征

2.2. 水塘水质特征

2.3. 超标水质指标分析

2.4. 若开邦农村地区饮用水安全问题和保障对策

-

1)缅甸若开邦农村地区水塘系统储水量较小,水资源承载能力有限,无法满足该地区旱季基本的饮用水需求。同时,水塘水质随季节波动较大,由于当地水塘系统规模过小,水体自净能力较弱,对污染物的处理能力无法应对旱季和雨季的极端气候条件下污染物输出多变的特性。此外。该地区水塘缺少必要的梯级防护措施以及周期性的维护,导致水塘水质恶化,难以达到饮用水标准。

2)根据当地的用水习惯和水塘存在的主要问题,建议采用适合热带地区干湿强烈交替环境的“塘-沟-植被缓冲带”生态水塘技术方案,利用复合控制手段来增加系统对流域地表暴雨径流和土壤亚表层径流的拦截效应,增大系统的储水空间,扩大水源涵养容量,强化水体净化功能,搭配低维护、低能耗的慢滤净水工艺,可从水质和水量两方面保障当地饮用水安全。

3)针对若开邦农村地区的饮用水安全保障对策在“一带一路”沿线其他发展中国家或类似农村地区具有一定的适用性和代表性。由“沟-塘-植被缓冲带”组成的小而美的生态净化技术可为其他有类似问题的国家和地区提供借鉴,并具有较为广阔的应用前景。

下载:

下载: